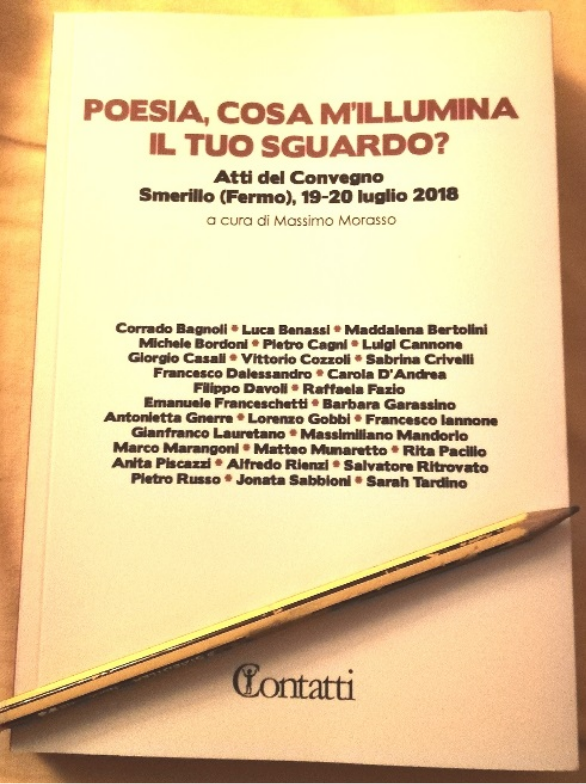

Poesia, cosa m’illumina il tuo sguardo?

Poesia, cosa m’illumina il tuo sguardo?

Atti del Convegno. Smerillo (Fermo), 19-20 luglio 2018.

A cura di Massimo Morasso.

(Contatti, 2020)

Riflessione di vari autori sulle ragioni e sulla natura della poesia

Il mio testo

Accendere una lampada e sparire

Smerillo, 18-20 luglio 2018

Parlare di via anagogica e, più in particolare, di via anagogica per la poesia cosa può significare oggi? A mio parere, si tratta in fondo di esprimere un auspicio: il desiderio di potenziare non l’uomo, ma l’ “umano” dentro l’uomo, affinché l’uomo riesca a sentirsi parte di un orizzonte più vasto di senso, come essere relazionale in perenne tensione verso un mistero di cui intuisce la fecondità. A questa valorizzazione dell’umano dentro l’uomo anche la parola poetica può contribuire.

Credo sia utile pensare alla via anagogica non come a uno scambio tra il basso e l’alto, tra la materia e lo spirito, tra la dimensione presente e quella escatologica. La via anagogica potrebbe essere piuttosto intesa come una via che conduce al centro dell’hic e del nunc, nella consapevolezza che, per quanto possa sembrare un paradosso, il senso già dato non cessa di darsi, così come il tempo, pur dispiegandosi, è ricapitolato dentro ogni singolo istante, e il pulsare di un’intera vita è fedele alla sua più piccola parte.

La realtà nasconde in sé un’altra realtà, che la fa brillare e la fa risuonare – amplificata – dall’interno e che la chiama verso un altrove, verso un luogo al contempo irraggiungibile e familiare. La realtà vive di questa tensione inesauribile, irrisolvibile, creativa, che non è fuga estraniante, ma rinnovato risveglio. Ogni cosa ha dentro una voce più potente e composita, che somiglia a una promessa, e una materia più elastica, come un ampio tessuto connettivo. Non basta dire che il visibile rimanda all’invisibile o che l’invisibile si rende tangibile nel contingente. Sarebbe meglio parlare dell’apertura dell’esperibile a ciò che è esperibile diversamente, più intensamente. Ogni volta che la realtà si schiude e lascia intuire questa sua ricchezza ingenera stupore.

Il poeta conosce lo stupore, perché ne ha bisogno. Vi si imbatte per caso. Forse vorrebbe anche andarne a caccia, ma sa che non è molto fruttuoso farlo. Non ci si può mettere, infatti, sulle tracce dello stupore. Però si può allenare lo sguardo, curare quell’attenzione tanto cara a Simone Weil, che nei suoi Quaderni scriveva: “Considerare sempre le piccole cose come una prefigurazione delle grandi; si evita così sia la negligenza, sia la pignoleria”. Occorre lavorare alla prontezza e, insieme, alla pazienza del proprio occhio, facendo sì che non invecchi, che non si opacizzi. L’incontro con ciò che è abituale richiede allora un duplice movimento: dapprima un passo indietro, per diventare “estranei” a ciò che si crede familiare, e poi un passo avanti, per ospitare l’alterità, senza cancellarne il mistero. In questa duplice dinamica, la disposizione dell’animo è caratterizzata da una vigile ricettività. Solo così potrà avvenire sia un cambiamento di prospettiva, sia una messa a fuoco quale intensificazione del reale in altezza, ampiezza e profondità.

L’attenzione dello sguardo agisce anche sul tempo. Essa permette infatti di distinguere un istante dall’altro, percependone il peso specifico e predisponendo il cuore alla comprensione del legame tra gli eventi. L’attenzione impedisce sia la frenesia, ovvero l’accelerazione nevrotica del tempo verso una meta troppo lontana, sia lo stallo inerte, ovvero la stasi indistinta priva di senso e di direzione.

Romano Guardini, ne “L’opera d’arte”, parla di questa peculiare forma di attenzione, riferendosi all’artista: “Lo stato in cui si trova l’artista mentre crea è affine a quello del fanciullo e pure del veggente. Non è diretto dall’intelletto critico e dalla volontà finalistica, facoltà che tendono e orientano la vita, bensì in lui la vita è vibrante e insieme rilassata, vigile e insieme permeabile, aperta verso l’oggetto esterno e insieme verso il proprio intimo in quella peculiare vigilanza che circonda il processo creativo senza fargli violenza.”

Una quieta vigilanza: ecco quale era anche l’atteggiamento di Abramo alle querce di Mamre. Questo racconto biblico mi ha sempre fatto pensare che il miracolo è proprio del quotidiano, che non occorrono tempi solenni e momenti straordinari. Basta sedere sulla soglia, luogo per eccellenza dell’incontro. Abramo è là, in armonia con ciò che lo circonda: nell’ora più calda riposa, iscrive il suo ritmo di vita in quello della natura. Ma la sua quiete non è indolenza. Non appena compaiono i tre sconosciuti, che stanno là, senza palesare le loro intenzioni, il vecchio è subito pronto al contatto: alza gli occhi. Sollevare gli occhi spesso è rischioso: significa mettersi in gioco (“anagogia” deriva proprio dal greco “ana”, in alto, e “ago”, condurre, ovvero “portare su”, “sollevare”). Ma Abramo è pronto. Il suo sguardo, dapprima rivolto al silenzio dell’interiorità, si solleva nell’incontro e poi, nell’accoglienza, si dimostra capace di vedere oltre il visibile. Ci sono tre uomini, tre volti, ma Abramo si rivolge a un solo interlocutore, come se intuisse che il messaggio è unico. Uno è il mistero, una la sacralità, una la dignità della persona, ma si declina sempre nella pluralità. Così come il termine ebraico “panim”, che significa “volto”, si dice solo al plurale (“im” è il suffisso del plurale). Abramo non riflette su ciò che sta avvenendo: lascia che le cose semplicemente accadano, con la sua ricettività e la sua premura. La verità che gli si offrirà subito dopo non è un concetto, ma è l’esperienza di una grazia: quella di una paternità metapersonale.

Anche al poeta è richiesta una ricettiva vigilanza perché sappia prendersi cura della realtà, innanzitutto attraverso il canale luminoso dei sensi risvegliati dallo stupore, che può avere tanti nomi e che, a mio parere, può assumere anche quello di soffio vitale, spirito. Non a caso, già l’inno liturgico “Veni Creator Spiritus” attribuito a Rabano Mauro (IX secolo) recita “Accende lumen sensibus” (“illumina i sensi”). È lo spirito che dà vita a ciò che, di per sé, non solo è inerte, ma è egotico, autocentrato, miope; così, rende l’uomo diverso dagli idoli, i quali “hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, hanno narici e non odorano. Hanno mani e non palpano” (Sal 115, 5-7). Il poeta dovrà dunque permettere al soffio vitale di accendere i suoi sensi. E dopo questo “innesco”, potrà finalmente parlare. Ma di cosa parlerà il poeta? Cosa potrà rivelare?

Non è l’ “essenza” delle cose che il poeta potrà mettere in luce. Il poeta non rivela l’ “essenza”, come se si trattasse di sollevare il velo che la nasconde o come se fosse sufficiente cancellare la patina di quotidianità che ne stempera la forza espressiva e ne confonde la peculiarità. Forse l’ “essenza” non esiste neppure. E se esiste, è fondamentalmente incomunicabile. Ciò che esiste è l’esperienza: l’esperienza di qualcosa che si stacca dal fluire indistinto degli eventi, l’esperienza di un fuoco che, di volta in volta diverso per intensità e grandezza, è principio vitale e, al contempo, elemento di potenziale pericolosità. L’esperienza la si “fa”, non la si “conosce”. Qualsiasi esperienza trasformativa (come quella dell’amore o del lutto, della bellezza o della verità – piccola o grande che sia) è apertura ad una nuova “intelligenza”, che non è semplicemente razionale e cumulativa. Ogni esperienza trasformativa è inedita, perché non deducibile dal nostro sapere precedente. E, poiché sollecita la persona nella sua interezza (ovvero non interpella solo la sua capacità cognitiva e analitica), essa entra in contatto anche con zone d’ombra e con regioni inesplorate dell’anima. L’ombra, ormai lo sappiamo, è parte costitutiva della persona, che non si struttura soltanto intorno a memoria, intelletto e volontà (ricordiamo S. Agostino!), ma deve fare i conti anche con il magma nascosto e spesso inaccessibile della sua interiorità.

Dell’esperienza che insieme vivifica e spinge a confrontarsi con l’ombra il poeta intende rendere testimonianza. La testimonianza del poeta richiede necessariamente un pieno coinvolgimento, la disponibilità a mettersi in gioco senza reticenze. Se il poeta non investe se stesso, se si limita a un esercizio linguistico o sperimentale, la sua testimonianza non sarà credibile, anzi, non sarà “testimonianza”. Il poeta è dunque un testimone, non un privilegiato o un vate: è un ricercatore desideroso di condividere le proprie scoperte, anche quelle all’apparenza più modeste o quelle – direi soprattutto quelle – più sofferte, che si muovono sul crinale del dubbio.

Nella poesia onesta affiora l’interrogativo esistenziale. La scrittura di Mario Luzi ce ne offre un eloquente esempio. Ma il suo indagare è sempre avvolto dal bagliore della speranza, una speranza che può essere vaga o invece più precisa, come l’immagine di un volto caro che riappare a consolarci. Luzi scrive, in Un brindisi: “Ma sempre sotto il cielo consueto/ ritrovo le mie tracce, il mio sole/ e gli alberi remoti del tempo/ fissi dietro le svolte. E sempre,/ ancor che mi sia noto il dolce segreto,/ sulla polvere quieta, tra le aiuole,/ m’indugio ad aspettare che sporga/ un viso inenarrabile dal sole”. In un’intervista rilasciata nel 1968 e pubblicata su “La fiera letteraria”, egli afferma: “La poesia è un circuito fra il pensiero e l’impulso vitale, il sentire. Si può accendere su un filo o su un altro. Ma il fondo rimane sempre lo stesso: un’interrogazione sulla presenza dell’uomo nel mondo, sul suo rapporto col resto”.

In quanto testimonianza di ciò che anima il rapporto tra l’uomo e se stesso, e tra l’uomo e il mondo, la poesia non può essere che un perenne work in progress: una domanda che il poeta si pone senza potere o volere dare una risposta definitiva.

L’uomo stesso è un work in progress. La sua identità non è chiusa, ma in divenire, grazie a una libertà sia ricevuta, sia scelta di continuo. Questa libertà è riconosciuta dal pensiero ebraico fin dall’inizio. È lo tzim tzum: Dio si ritrae dopo la creazione per lasciar spazio all’uomo, affinché diventi se stesso. E l’uomo – miracolo di precarietà che lotta, dubita, sogna – costruisce passo passo la sua specificità sulla base delle scelte compiute, ma, al contempo, intuisce che la sua unicità ha anche un fondamento originario. È suggestivo che, nella lingua ebraica, la lettera “he”, caratteristica del Nome divino e ricordo (anche per la sua pronuncia) del soffio di vita, ha la funzione di articolo determinativo; come a dire che ogni realtà, per apparire nella sua identità differenziata, ha bisogno di quel soffio misterioso che le permette di uscire dalla confusione indistinta e anonima del tohu-bohu.

Sempre a proposito del farsi dell’uomo, il biblista Carmine Di Sante osserva: “Tra tutti gli enti l’uomo è quell’ente che, a differenza di tutti gli altri, non si dà una volta per sempre, in virtù di una natura immodificabile ed eterna, ma si fa soggettivamente, in forza delle sua libertà e delle sue scelte. Per questo egli non è un essere naturale ma storico, dove storico vuol dire non più solo ciò che accade all’uomo (come gli accade la nascita, la morte, un incidente o la partecipazione ad un evento), ma ciò che accade in forza dell’uomo, attraverso le sue decisioni e le sue scelte. Qui storico è sinonimo di storicità e storicità è sinonimo di soggettività creatrice di novità, che fa di ogni essere umano un essere ‘produttore’ di infinite possibilità”.

Alla storicità si riferisce anche Montale, quando, parlando del linguaggio poetico ne L’intervista immaginaria del 1946, afferma: “Il linguaggio di un poeta è un linguaggio storicizzato, un rapporto”.

Il linguaggio, quale tentativo di tradurre in parola l’esperienza, diventa la brace di quell’esperienza, una brace che non perde il suo potere di combustione perché attentamente ravvivata. Proprio quando il fuoco pare spengersi, la brace ne testimonia la forza. Nel libro Forza degli occhi, Alfonso Gatto scrive: “Risvegliare dal nulla la parola./ È questa la speranza della morte/ che vive del suo fumo quando è sola,/ del silenzio che ventila le porte”. Come rielaborazione di un’intensità vissuta, il linguaggio poetico, sebbene necessiti del distacco della riflessione (con l’impiego studiato di strumenti “tecnici”, di sonorità, di immagini e di associazioni), in ultima analisi cerca di restituire l’impulso originario, ancora vibrante e coinvolgente, ancora fisico. Perché fisico è il rapporto che ci lega anche alla nostra lingua. José Tolentino Mendonça, nel suo libro “La mistica dell’istante”, riferendosi a Merleau-Ponty, scrive che questi “ci ricorda, e a ragione, che ancor prima che con l’apprendimento linguistico, ci leghiamo alla nostra lingua materna attraverso il corpo: i segni vocali devono per prima cosa abitare in noi, stare immersi a lungo nella memoria notturna del corpo, iscriversi nel nostro sonno, tatuarsi sulla nostra pelle”.

Il linguaggio poetico, sempre trasversale, è fisico e lieve allo stesso tempo: privilegia l’allusività della parola, che permette il salto oltre il detto e il propagarsi della suggestione come un’eco. La leggerezza della poesia è la stessa del gioco, che non parte dal necessario e dall’utile, ma rimane un processo libero e innovatore. Come il gioco, la poesia consente sia di frequentare l’ombra, per darle voce o per esorcizzarla, sia di sovvertire misure e tempi, arrivando persino a combinare gli opposti. Essa opera infatti qualcosa di straordinario: concilia precisione e ambiguità. Non rinunciando alla ricerca di un senso, ma anzi facendone il fulcro del dire, la buona poesia usa una lingua che, grazie alla sua precisione, si tiene compatta pur nella sua levità, mantiene la propria densità, non si disperde confusamente. Ma il senso attorno al quale si sviluppano i versi è una tensione dinamica, non uno statico “nucleo”: una nota di fondo accompagnata da variazioni che la esaltano per contrasto o per vicinanza. Il senso dovrà dunque svincolarsi da costrizioni razionali e da luoghi comuni che creano stallo, per ramificarsi, diventare gioco di richiami, movimento, e soprattutto per fare spazio, sempre, al mistero. Perché la poesia è poesia quando, nel dire, suggerisce anche la non completezza e la non univocità di questo suo dire. E lo fa grazie alla reticenza della parola, alla sua ambivalenza. In fondo, la parola poetica è un viaggio dal silenzio al silenzio: nasce dal silenzio della riflessione e si congeda col silenzio del non-detto. Quando penso alla parola poetica come a un attraversamento, nel silenzio, di distanze e di solitudini, mi torna in mente il termine ebraico midbar, che significa deserto. Midbar si scrive aggiungendo una sola lettera, la mem, a dabar, che vuol dire parola (la scrittura ebraica è solo consonantica). Il deserto è dunque il luogo dove la parola nasce e cresce. E riesce a rigenerarsi, a creare qualcosa che prima non esisteva.

Nel dare testimonianza della propria esperienza, infatti, il poeta crea anche qualcosa che in quell’esperienza originaria non c’era. L’atto poetico, mentre si delinea, innesca meccanismi imprevisti nell’interiorità di chi scrive. E ne risveglia altri ancora, in chi legge. Dalla brace si sviluppa una scintilla e dalla scintilla un nuovo fuoco, diverso dal primo.

La poesia è un atto creativo che non cessa nel momento in cui trova la sua forma scritta, perché si realizza nella condivisione: non può rimanere chiusa in sé, come sfogo privato o semplice diario di bordo. La poesia continua a farsi grazie al lettore, a ogni singolo lettore. Analogamente nell’individuo, l’ “io” continua a farsi grazie al “tu”. Solo così, l’esperienza particolare, storica ed esistenziale, può acquisire un sapore universale e andare oltre la propria “transitorietà”. Il legame è una caratteristica originaria del nostro essere: già quando nasciamo siamo posti all’interno di una relazionalità che ci nutre (non a caso, il termine latino filius si collega a felo, che significa “poppare”). Quel qualcosa di inedito, di inaugurale che viene al mondo con ciascuno di noi ha bisogno di essere visto, custodito, ma anche provocato, spinto fuori dai suoi confini. Anche la poesia vive solo se accolta e poi condotta oltre. Essa è destinata alla “rigenerazione”, all’accensione di energie “benefiche”, benefiche anche quando rivelatrici dell’ombra, della fragilità, della contraddizione, persino della violenza che ci abita. Yves Bonnefoy, in Movimento e immobilità di Douve, scrive: “Se questa notte è altro dalla notte/ risorgi, lontana voce benefica, risveglia/ l’argilla più grave in cui abbia dormito il seme”. Ed Emily Dickinson, parlando dei poeti, sottolinea splendidamente l’importanza del loro dono, che consiste nell’illuminare qualcosa, non nel far brillare se stessi: “Accendere una lampada e sparire-/ Questo fanno i poeti-/ Ma le scintille che hanno ravvivato-/ Se vivida è la luce/ Durano come soli-// Ogni età una lente/ Che dissemina la loro/ Circonferenza”.

Le scintille che la poesia accende e che poi si propagano indipendentemente dalla consapevolezza di chi le ha originate potranno essere benefiche solo se parti di un orizzonte più ampio, di una rete capillare di “cuori pensanti”, come fu quello di Etty Hillesum. Proprio con Etty Hillesum, che non rientra in alcuna antologia poetica, vorrei terminare la presente riflessione. Nel suo diario, la giovane ebrea olandese annotava, il 30 settembre del 1942, un anno e due mesi prima di morire ad Auschwitz: “Essere fedeli a ogni sentimento, a ogni pensiero che ha cominciato a germogliare […] E dovunque si è, esserci al cento per cento […]. Quanto vorrei scrivere. Da qualche parte in me c’è un’officina in cui dei titani riforgiano il mondo.”

Etty Hillesum voleva diventare una scrittrice. Il diario che ci ha lasciato è profondamente poetico. Ma la forza della sua parola dipende soprattutto dal fatto che è sostenuta da una scelta radicale: condividere sino in fondo il destino degli altri, continuando ad amare la vita. Lei stessa lo dice: “fuggire o nascondersi non ha il minimo senso […] è meglio rimanere con gli altri e cercare di essere per loro quel che ancora siamo in grado di essere”. Credo che la parola più importante di Etty sia proprio quella che noi neppure conosciamo: la parola pronunciata per alleviare la solitudine e la disperazione dei suoi compagni, nel loro viaggio finale. “Si vorrebbe essere un balsamo per molte ferite”, scrive.

Essere un balsamo: forse questo è anche uno dei desideri della poesia, che, nata dallo stupore e spesso dall’ombra, ravviva creativamente la brace del vissuto affinché le contraddizioni dell’umano possano trovare una voce e, possibilmente, un senso oltre ogni disorientamento, aberrazione e assurdità. Un senso che, facendo spazio al mistero dentro di sé, sia sempre teso in avanti e non si esaurisca, di scintilla in scintilla.